6.3 ポアソン方程式の一般的な境界条件とパラメーター \(\lambda, m\) の制限

ポアソン方程式 (5.1) を純粋に数学的な興味から扱うのであれば、\(\lambda, m\) といった定数は複素数にとるべきでしょう。 しかし我々がとりあえず求めたいのは3次元空間内における極座標ポアソン方程式の一般解です。 もし適切な境界条件を付すことによってこれらのパラメーターが制限されるのであれば、これに越したことはありません。

そこで本節では、物理の問題で広く要求される境界条件のもとで \(\lambda, m\) といった定数が満たすべき条件を求めていきます。

6.3.1 \(\phi\) に関する一般的な境界条件と \(m\) の制限

はじめに、解が求まっている \(\Phi(\varphi)\) について一般に要求される境界 条件を与えることで、\(m\) の値を絞っていきます。

§4で挙げたような状況では基本的に \(\varphi\to\varphi+2\pi\) としても不変であることが要求されます。 これは(5.15)が \(\varphi\to\varphi+2\pi\) の変換で不変、すなわち \(\phi\) の値がただ一つに定まる (1価関数になる) というものです。

この条件が破れるのは、例えば \(\varphi=\varphi_0\)に壁のような不連続面が入っているような場合である。 複素対数関数に代表される分枝切断を想像してもらえればわかりやすいだろう。 ご承知の通り、物理ではそのような不連続性による不都合は断りのない限り考えないのが通例である。

従って複号同順で \[ \Phi(\varphi)=\Phi(\varphi+2\pi) \qquad i.e.\qquad e^{\pm im\varphi} = e^{\pm im\varphi} e^{\pm 2\pi mi} \] となるので、 \[ \tag{6.7} \label{m in Z} m\in\mathbb{Z} \] に限られます。

6.3.2 \(\theta\) に関するルジャンドルの微分方程式の一般的な境界条件と \(\lambda\) の制限

一般に与えられるもう一つの条件として、\(0\leq\theta\leq\pi\) にて \(\phi\) が正則 (値が発散しない) というものがあります。

この条件が破れるのは、例えば直線状電荷が原点を貫いているときなどである。 このような状況では、少なくとも電磁気学では別の方法 (ガウスの発散定理を用いた方法・鏡像法・等角写像を用いた方法など。砂川など参照)で対処できる問題が多い。 量子力学でこの条件が破れる事例は考えにくい。

この条件を求めるために、\(\theta\approx0,\pi\) での挙動を調べましょう。 いきなり一般の \(m\in\mathbb{Z}\) について調べるのは難しいので、はじめは \(m=0\) のルジャンドルの微分方程式における条件を見ていきます。

\eqref{recurrence of Leg eq}において \(k\to\infty\) を考えると \(a_{k+2}\approx a_k\) ですね。 \(x\to\pm1\) を考えると、\(a_l=0\) となる \(l\in\mathbb{Z}_{\geq0}\) がなければ、 \begin{array}{rcl} y_\lambda(x\to\pm1) &=& \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^n (a_{2k}\pm a_{2k+1}) \\ &\approx& \lim_{n\to\infty} (2ka_{2k}\pm(2k+1)a_{2k+1}) \end{array} となってしまいます。 (5.9)の \(x=\cos\theta\) は \(1\) にも \(-1\) にもなることを考えれば、係数 \(a_0\) はどこかしらで打ち止めされていなければなりません。 従ってルジャンドルの微分方程式の解が正則であるためには、級数展開の係数\eqref{recurrence of Leg eq}が \[ \exists l\in\mathbb{Z}_{\geq0} \quad s.t.\quad a_{l+2} = -\dfrac{\lambda-l(l+1)}{(l+2)(l+1)} =0 \] を満たすことが要求されます。 ゆえに \[ \lambda=l(l+1)\qquad(l\in\mathbb{Z}_{\geq0}) \] が必要となりますね。

6.3.3 \(\theta\) に関するルジャンドルの陪微分方程式の一般的な境界条件と \(\lambda\) の制限

一般の \(m\) については、実際に解を構成してからでないと条件を示すのが困難です。 ここでは天下りになりますが、後に§7.3で与えるルジャンドル陪多項式を特解として認め、議論を進めていきます。

出発点は(5.10)を移項した固有方程式 \[ \tag{6.9} \label{asc Leg eq for lambda constraint} \left( D((1-x^2)D) - \dfrac{m^2}{(x+1)(x-1)} \right) y\lambda^m = -\lambda y_\lambda^m \] です。

演算子 \(\hat{O}\) とスカラー \(O\) について、\(\hat{O}y=Oy\) を満たす方程式を固有方程式と呼び、\(O\) を固有値、\(y\) を固有関数と称す。 \eqref{asc Leg eq for lambda constraint}は \(D((1-x^2)D)-\dfrac{m^2}{(x+1)(x-1)}\) を演算子と見たときに \(-\lambda\) が固有値となるような固有関数である。

与えられた \(m\) に対して異なる固有値 \(\lambda\lt\lambda'\) を与える固有関数 \(y_\lambda^m, y_{\lambda'}^m\) を用いて、

- \(y_{\lambda'}^m\) の零点の数は \(y_\lambda^m\) より多いことを示す

- \(\lambda-l(l+1)\) のときに、特解であるルジャンドル陪多項式の零点が高々 \(l-m\) 個しかないことを示す

の手順で条件を導きます。

手順1

\(x=\pm1\) で正則な解が \[ y_\lambda^m(x) = (x\mp1)^\mu \sum_{k\in\mathbb{Z}_{\geq0}} a_k(x\mp1)^k \qquad (\mu\in\mathbb{Z}_{\geq0}) \] と展開されるとして代入すると、\(x\approx\pm1\) で最低次の項は \[ \mu(\mu-1)(x\mp1)^{\mu-2} + \dfrac{2\cdot(\pm1)}{\pm2(x\mp1)} \mu(x\mp1)^{\mu-1} - \dfrac{m^2}{4} (x\mp1)^{\mu-2} + O((x\mp1)^{\mu+1}) \approx \dfrac{\lambda}{\pm2} (x\mp1)^{\mu-1} \] である。 微分方程式が成り立つには左辺の係数が \(0\) すなわち \[ \mu(\mu-1) + \mu - \dfrac{m^2}{4} = 0 \quad i.e.\quad \mu=\pm\dfrac{m}{2} \] が得られます。

ここでは \(\mu\) の具体形を求めるよりも、\(\mu\geq0\) となる解が存在することを使う。 以下度々 \((x+1)^{|m|/2}\) という形式が現れるが、どれも「負冪でない関数」と捉えておけば十分でsる。

\(\lambda\lt\lambda'\) のもとで異なる固有方程式の解 \(y_\lambda^m, y_{\lambda'}^m\) が \(x=-1\) で正則としましょう。 すなわち \(y_\lambda^m, y_{\lambda'}^m\) はそれぞれ \begin{cases} \left( D((1-x^2)D)-\dfrac{m^2}{(x-1)(x+1)} \right) y_\lambda^m = -\lambda y_\lambda^m \\ \left( D((1-x^2)D)-\dfrac{m^2}{(x-1)(x+1)} \right) y_{\lambda'}^m = -\lambda y_{\lambda'}^m \end{cases} を満たし、またテイラー展開できて \begin{array}{} \displaystyle y_\lambda^m(x=-1) = \left[ (x+1)^{|m|/2} \sum_{k=0}^\infty a_k(x+1)^k \right]_{x=-1} = 0 \\ \displaystyle y_{\lambda'}^m(x=-1) = \left[ (x+1)^{|m|/2} \sum_{k=0}^\infty a_k'(x+1)^k \right]_{x=-1} = 0 \end{array} です。 固有方程式の両辺にスカラーをかければわかる通り、固有関数のスカラー倍も固有関数ですから、先頭の係数を \(a_0=a_0'=1\) とすることができます。 このとき \(y_\lambda^m, y_{\lambda'}^m\approx(x+1)^{|m|/2}\) なので、\(Dy_\lambda^m(x=-1), Dy_{\lambda'}^m(x=-1)>0\) となります。

この条件下で \(y_\lambda^m\) の零点 \(-1\) とその次の零点 \(x_0\) との間に、\(y_{\lambda'}^m\) は零点を持つことを背理法で証明します。 ロンスキアンを \[ \tag{6.10} \label{Wronskian} W := (1-x^2) \left( y_{\lambda'}^m Dy_\lambda^m - y_\lambda^m Dy_{\lambda'}^m \right) \] で定めます。

関数列 \(\{f_i(x)\}_{i=1,2,\cdots}\) のロンスキアンは一般には \[ \left| \begin{matrix} f_1 & f_2 & \cdots \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \cdots \\ f_1''(x) & f_2''(x) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{matrix} \right| \] で定義されるが、今回は固有方程式による変形を見込んで係数に \(1-x^2\) を付している。

これで \(x\) を微分すると \begin{array}{rcl} DW &=& D[ y_{\lambda'}^m\cdot(1-x^2)Dy_\lambda^m - y_\lambda\cdot(1-x^2)Dy_{\lambda'}^m ] \\ &=& Dy_{\lambda'}^m\cdot(1-x^2)Dy_\lambda^m + y_{\lambda'}^mD[(1-x^2)Dy_\lambda^m] - Dy_{\lambda'}^m - y_\lambda^mD[(1-x^2)Dy_{\lambda'}^m] \\ &=& -y_{\lambda'}^m\lambda y_\lambda^m + y_{\lambda'}^m\dfrac{m^2}{x^2-1}y_\lambda^m + y_\lambda^m\lambda'y_{\lambda'}^m - y_\lambda^m\dfrac{m^2}{x^2-1}y_{\lambda'}^m \quad\because\eqref{asc Leg eq for lambda constraint} \\ &=& (\lambda'-\lambda)y_\lambda^my_{\lambda'}^m \end{array} となります。

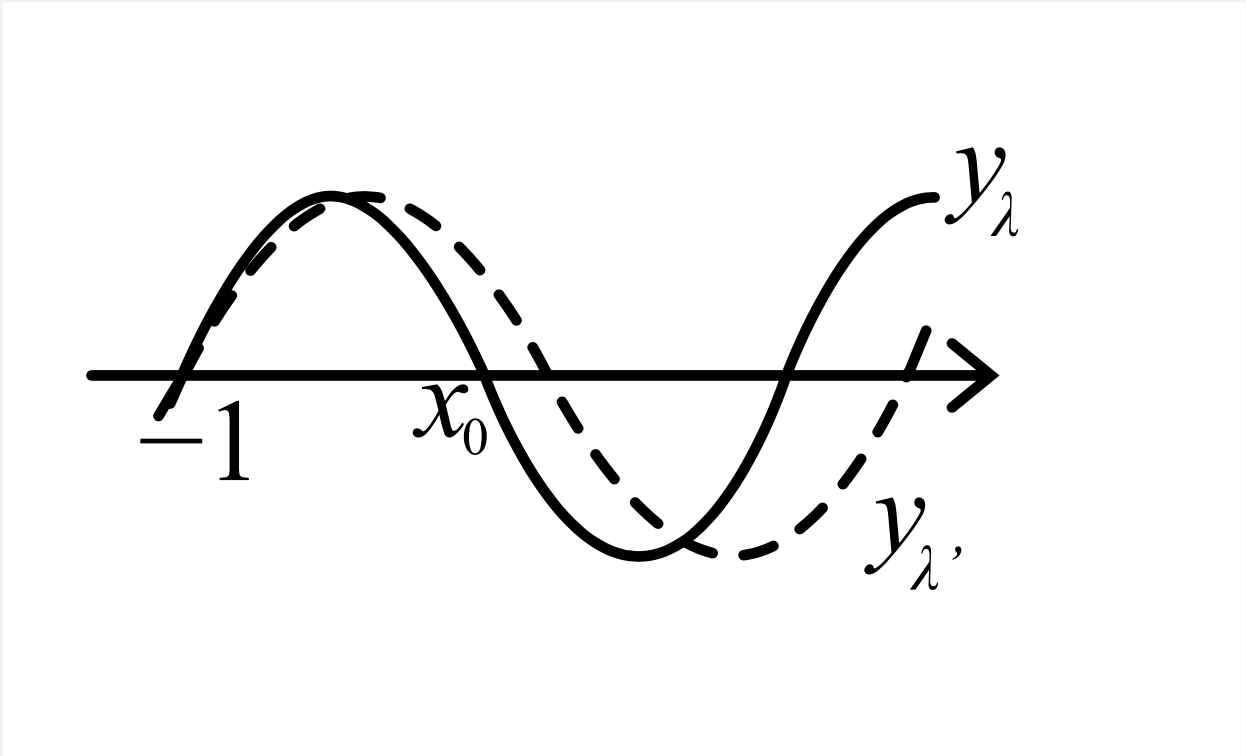

\(-1\leq x\leq x_0\) に \(y_{\lambda'}^m\) の零点がないと仮定すると、図2に示す通りこの範囲では \(y_\lambda^m, y_{\lambda'}^m\) ともに正です。 従って \[ DW = (\lambda'-\lambda)y_\lambda^my_{\lambda'}^m \gt0. \] ロンスキアンの初期値が \(W(x=-1)=0\) ですから、\(W>0\;(-1\leq x\leq x_0)\) が得られます。 一方図2からもわかるとおり、\(y_\lambda^m\) は \(x_0\) 近傍で減少関数です。 \eqref{Wronskian}より、\(y_\lambda^m\) の零点 \(x_0\) にて \begin{array}{rclc} W(x_0) &=& (1-x_0^2)(y_{\lambda'}^mDy_\lambda^m-0) & \because y_\lambda^m(x_0)=0 \\ &\lt&0 \end{array} となり矛盾します。 よって \(y_{\lambda'}^m\) の零点の数は \(y_\lambda^m\) より多いことがわかりました。

手順2

以下、ルジャンドルの陪微分方程式の特解として \[ P_l^m(x) = \dfrac{(1-x^2)^{m/2}}{2^ll!} \left(\dfrac{d}{dx}\right)^{l+m} (x^2-1)^l \] を与えます。 \(\lambda=l(l+1), l\in\mathbb{Z}_{\geq0}, m\in\{-l,-l+1,\cdots,l-1,l\}\) にて解になっていること、さらに \[ P_l^{-m}(x) = (-1)^m\frac{(l-m)!}{(l+m)!}P_l^m(x) \] を認めてください。 また \(m\lt0\) ではこの式によって \[ P_l^m(x) = (-1)^m \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!} \frac{(1-x^2)^{|m|/2}}{2^ll!} D^{l+|m|}(x^2-1)^l \] とします。 これによって、以下では \(m\geq0\) とします。

先に非負整数 \(m\) を与え、\(l\) を動かして考えます。 \(l\lt|m|\) のときは \((x^2-1)^l\) が高々 \(2l\) 次の多項式であるのに対して微分回数が \(2l\) を超えるので、\(P_l^m(x)=0\) となります。 \(l=|m|\) のとき微分からは最高次の項からの寄与だけが残り、 \[ P_l^l(x) = \frac{(1-x^2)^{l/2}}{2^ll!} \cdot 2l(2l-1)\cdots(l+1) \] となります。 右辺は \(-1\) に零点を持ちません。 \(l\gt|m|\) のときは \((x^2-1)^l\) が \(2l\) 次の多項式であり、それを \(l+m\) 回微分するので \(D^{l+m}(x^2-1)^l\) は高々 \(l-m\) 次の多項式です。 \(P_l^m\) 右辺には微分より左に零点を与える因数がありませんから、\(P_l^m\) は \(-1\) に零点を高々 \(l-m\) 個しか持たないことがわかります。

従って \(P_0^m, P_1^m, \cdots, P_m^m\) は \(-1\) に零点がありません。 また手順1で示した通り、\(l\) の増加によって零点は必ず増えるので、\(l\gt|m|\) のとき \(P_l^m\) の零点はちょうど \(l-m\) 個です。

さて、仮に \(l\lt0\) であるとします。 手順1から、零点の数は \(P_l^m\) よりも \(P_0^m\) の方が多いはずです。 しかし \(P_0^m\) は任意の \(m\in\mathbb{Z}\) に対して零点がありませんから、これは矛盾します。 今度は非負整数 \(l_0\) を使って \(l_0\lt l\lt l_0+1\) と書けるとしましょう。 手順1で示したことから、\(P_l^m\) の零点の数は \(P_{l_0}\) の零点の数 \(l_0-m\) より多く \(P_{l_0+1}^m\) の零点の数 \(l_0+1\) よりも少ないはずです。 そのような関数は存在し得ないので、これもやはり矛盾します。

以上より、\(l\) は \(|m|\) を下回らない整数であることが必要だとわかりました。 本節で得られた条件をまとめると、 \begin{align} \tag{6.11} &\lambda=l(l+1) \\ \tag{6.12} &l\in\mathbb{Z}_{\geq0} \\ \tag{6.13} &l\geq|m| \end{align} です。